避雷針の種類

避雷針は、その仕組みや性能により

いくつかの種類にわけられます。

1.フランクリンの避雷針(従来の避雷針)

歴史

1750年頃、アメリカのベンジャミン・フランクリンが電気について実験を行う過程で、避雷針を発明しました。日本では1870年頃(明治初期)に最初の避雷針が設置されたとされています。そして発明から250年以上経った現在でも、主に日本やイギリスで使用されています。

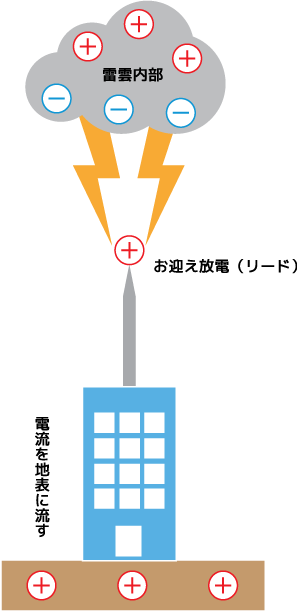

仕組み

建物の一番高い所に設置し、雷発生時に避雷針自らがお迎え放電(リード)をして雷を誘導し、電流を地表に安全に流すものです。

「避雷針」という漢字の意味合いから雷を避ける印象をうけますが、実際は避雷針そのものが雷を誘い込み、安全に地表に落とすためのものです。

防護範囲

避雷針によって守られる防護範囲を決める方法には「保護角法」があり、旧JIS A 4201では、避雷針の先端から頂角45度(火薬やガスなどの危険物を取り扱う場所)または60度(一般建築物)の円錐形内に収まる部分が、防護範囲とされていました。

しかし、この規定は建物の高さについての考慮がされていなかったため、2003年にIEC規格に合わせてJIS A 4201が改訂されました。これにより回転球体法によって求められるラッパ状の部分を、防護範囲とするようになりました。

「雷を呼び込むもの」であるということ

避雷針そのものは雷を呼び込む装置なので、避雷針やこれに接続された導線などに触れた場合や、その近くにいた場合は雷撃を被り、死亡する可能性もあるということを頭に入れておかなければなりません。また、避雷針やこれに接続された導線の近くに電子機器などを配置すると、落雷時の電磁誘導作用により電子機器が破壊されることもあります。避雷針が発明された250年以上前と現在では環境が全く異なります。

情報化が進んでいる現代では、電子機器の破壊は莫大な損失を生むことになります。そもそも雷は自然のものですから、「確実に避雷針に雷を落とせる」とは言い切れないことも事実です。

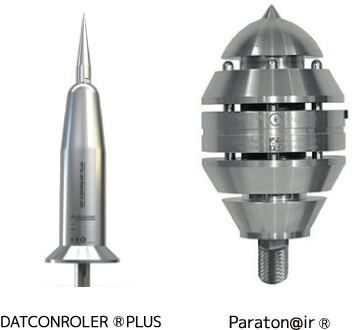

2.ESE避雷針 <早期ストリーマ放出型避雷針>(early streamer emission = ese)

歴史

避雷針の集雷機能を向上させるためにESE避雷針(早期ストリーマ放出型避雷針)の発明が行われました。

ESE避雷針は主にスペイン、フランス、中国で使用されています。スペインの「Aplicaciones Tecnológicas 」社においては、AENOR(スペイン規制認証協会)により製品とサービスに関する法律「UNE-EN ISO 9001:2008」に準拠した品質であると認められています。

また環境管理システム「UNE-EN ISO 14001:2004」の規制に準拠していると認められています。

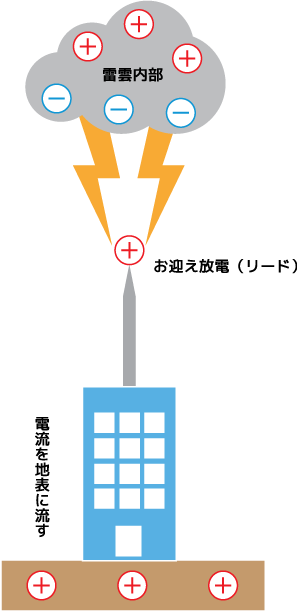

仕組みと防護範囲

ESE避雷針の主な特徴は、地中の電荷をためてお迎え放電(リード)をしやすくすることです。

周辺突起物よりも約60マイクロ秒早く放出され、その速度は約約1m/マイクロ秒であることから、約60m先行することになります。

より早いお迎え放電により雷雲からの下向き放電を傍受できる距離が増加し、より広い範囲で落雷を捕まえることができます。よって、ESE避雷針はフランクリンの避雷針よりも防護範囲が広くなるのです。

同じように「雷を呼び込む」

フランクリンの避雷針との比較

フランクリンの避雷針も、ESE避雷針も「雷を呼び込む避雷針」としては同じです。

しかし、防護範囲の広さが異なることを考えると、ESE避雷針の方が設置数を少なくできると言えます。また避雷針そのものの形状も様々で、先端が尖っているものもあれば、球体状のものもあります。

3.電荷中和型避雷針

落雷現象を「発生させない」避雷針

従来の避雷針が雷を「誘導して落とす」仕組みであったのに対して、このdinnteco-100Plusは落雷現象を「発生させない」性能を持った新型避雷針です。電子機器・電気設備への依存度が非常に高い現代社会において、従来型避雷針では避けられない大きな問題である「直撃雷サージ(=雷を避雷針に落とすことによって生じる大電流が電子機器や電気設備を破損させる)被害」を解決します。発売から20年を数え、今は世界中37か国で導入され、NATO軍施設から一戸建てまで、人々の暮らしとビジネスを雷の脅威から保護しています。

仕組み

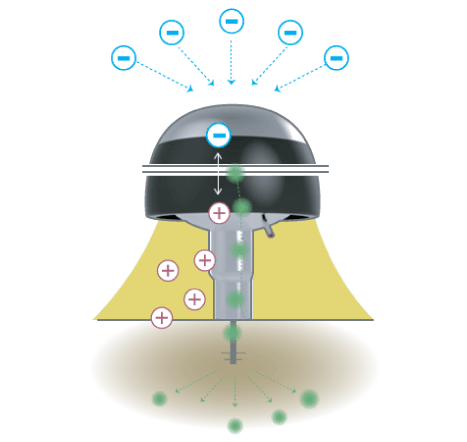

dinnteco-100Plusは、接地面と接続された製品の下部はプラス電荷となり、上部は製品周囲の大気中からマイナス電荷を収集し、製品内において中和し続けるはたらきをしています。このはたらきを繰り返すことで、周囲の電界に影響を与え、接地面からのプラス電荷は上昇せず製品に集められるため、雷雲のマイナス電荷との結びつき(落雷現象)が抑えられます。

世界中で雷被害を防ぐ研究・実証実験を進めています

雷のメカニズムは今日も多くの研究がなされており、まだ解明されていない部分も多々あります。dinntecoでは、マドリード・コンプルテンセ大学およびINTA(スペイン国立航空宇宙技術研究所)との共同研究、フランス・ポー大学実験室での落雷実験、世界での長期的(19年以上)実証実験結果の衛星観測および分析、また日本国内でも冬季雷の被害の大きい北陸地方や、工業施設の多く集まる湾港などで実証実験を行い、より正しい知見をもたらすことで、世界の雷被害の軽減に寄与することを目指しています。

最善の落雷対策

「雷を落とさせない」ということ

フランクリンの避雷針では落雷を誘導するため、たとえ避雷針の設置された建物でも落雷による電磁誘導の影響を受け、電子機器への被害が生じる危険性があります。建物は守られても、内部にある電子機器までは守ることができないのです。

しかし雷を落とさせない避雷針の場合は、保護範囲での落雷そのものが生じないため、建物だけでなく電子機器も保護することができます。

ただし保護範囲外での落雷による誘導雷を完全に防ぐことはできないので、避雷器も併用することが最善の落雷対策と言えるでしょう。

避雷針 と 避雷器

いつ起こるかわからない落雷による被害を防ぐには、「避雷針」と「避雷器」の2つを組み合わせることが最も有効と言えます。 なぜなら、落雷には「直撃雷」と「誘導雷」の2通りがあるからです。

直撃雷とは

一般的な落雷で、人や建物に直接落雷して被害を及ぼします

直撃雷を防ぐものが 避雷針

誘導雷とは

落雷時に付近の電磁界が大きく乱れることにより、電気機器への誘導電流が発生し、その異常電圧によって機器の故障・破損を引き起こします。

誘導雷を防ぐものが 避雷器

「避雷針」で人命や建物への直接的な被害を防ぎ、「避雷器」でオフィスや病院・工場などにおける重要な電子機器を守ることが、最善の落雷対策と言えるでしょう。 なお「避雷器」については、誘導雷は直接的な人命に関わらないという認識のため現在法律としての設置義務がありません(JIS規格のみ)。法的強制力はありませんが、情報化社会の現在、避雷器の設置は重要であると考えられます。病院のシステムダウンは患者の命に関わりますし、データの破損や工場の機器の故障は多額の損害となります。